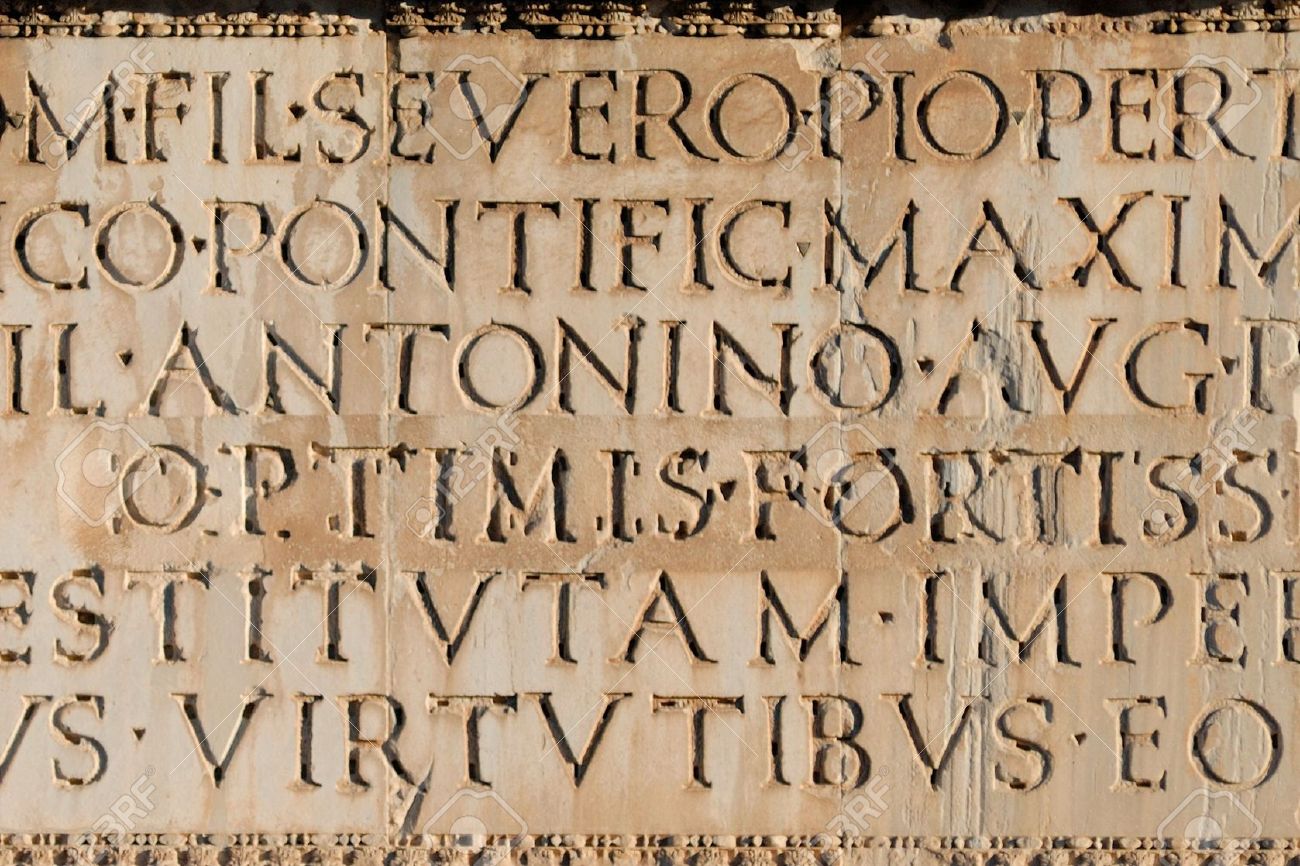

I testi latini arcaici sono i testi latini, rinvenuti per via epigrafica su vari supporti, oppure tramandati per via letteraria, che risalgono a un'epoca compresa tra gli inizi documentati della lingua latina e la fine del III secolo a.C.

Si tratta di testi di vario genere, alcuni definibili "protoletterari", altri di carattere puramente occasionale. Comunque dell'insieme di questi testi non fanno parte le prime opere della letteratura latina, che si fa iniziare con Livio Andronico nella prima metà del III secolo a.C. A differenza di queste ultime, pervenuteci in frammenti, i testi latini arcaici propriamente detti testimoniano in modo più o meno fedele le fasi linguistiche più arcaiche del latino; le prime opere letterarie invece hanno subito nel corso dei secoli successivi un generale processo di "normalizzazione" linguistica in senso classico.

L'arco cronologico di queste attestazioni non si spinge oltre il 150 a.C., ritenuta solitamente la data approssimativa dell'inizio della fase classica della lingua latina. Furono comunque utilizzati anche in età classica i carmina religiosi e probabilmente i carmina convivalia.

Fibula prenestina

Ritrovata a Palestrina (l'antica Praeneste), è una spilla in oro sulla quale è inciso quello che sembrerebbe il più antico testo latino in assoluto, risalente alla prima metà del VII secolo a.C. Per molti anni l'autenticità dell'iscrizione è stata largamente dibattuta; esami scientifici condotti nel 2011 hanno dimostrato che le tecniche di realizzazione del manufatto sono compatibili con quelle in uso all'epoca. La fibula è conservata presso il Museo nazionale preistorico etnografico Luigi Pigorini.

La Fibula Prenestina appartiene alla categoria degli "oggetti parlanti", poiché il testo che vi è inciso dà informazioni sulla spilla stessa, come se fosse essa stessa a parlare in prima persona. L'iscrizione riporta una sola frase scritta in senso sinistrorso; l'alfabeto utilizzato risente di influenze greche ed etrusche.

Vaso di Dueno

Si tratta probabilmente del più antico testo latino accertabile in assoluto, risalendo al VII secolo a.C.; fu trovato a Roma nel 1880, inciso su un vaso. La definizione di "vaso" è in realtà imprecisa, poiché si tratta non di uno, ma di tre vasetti d'argilla collegati tra loro in un'unica struttura, similmente al Kernos greco. Il manufatto fu rinvenuto a Roma nel 1880 e oggi è parte della collezione di antichità dei Musei statali di Berlino.

Il testo è strutturato in tre frasi incise in senso sinistrorso con scriptio continua, priva cioè di punteggiatura o spazi tra le parole. L'interpretazione del testo è poco chiara: tradizionalmente si ritiene che contenga una maledizione perpetrata da una fanciulla di nome Tuteria (riscontrabile nel gruppo di lettere [OPETOITESIAI], da interpretare come opera Toteriae) a un uomo che la rifiutava. Teorie più recenti leggono nella frase un invito a fare un'offerta in favore della propria protezione personale (e dunque il gruppo [OPETOITESIAI] andrebbe reso in latino classico come ob tutelam). Anche la spiegazione del termine "duenos" è problematica: forse si tratta del nome proprio del vasaio, forse vale come riconoscimento delle sue capacità artistiche (in questo caso dunque duenos = bonus oppure dignus) e pertanto ha valore aggettivale.

Olla di Tita Vendia

L'iscrizione è sui frammenti ricomposti di un'olla per il vino di impasto rossiccio e di produzione laziale, probabilmente a Roma o Gabi nel VII secolo a.C., intorno al 630-600 a.C secondo i diversi autori, ed esposta al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia. Poiché è stata rinvenuta a Caere, l'odierna Cerveteri, viene ritenuta parte del corredo funebre di un’aristocratica latina andata in sposa a un etrusco.

L'integrazione del testo e la sua interpretazione non sono unanimi, in particolare se Tita si riferisca a un nome proprio o alle baccanti, analogamente all'iscrizione di Osteria dell'Osa.

Olla dell'Osteria dell'Osa

Negli anni 1980, durante lo scavo della necropoli protostorica di Osteria dell'Osa (relativa all'antica città di Gabi, poco distante) sono state ritrovate alcune iscrizioni in greco e in latino arcaico che risultano tra le più antiche esistenti. Si tratta di un sito usato per più di tre secoli, dal IX al VI a.C., e costituito da circa 600-700 sepolture sia a inumazione sia (in minor numero) a incinerazione. I reperti sono esposti nella sezione Protostoria del Museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano.

L'iscrizione in latino è su olla globulare di terracotta d'impasto rosso, datata al VII secolo a.C., in particolare al 630-580 a.C.

Cippo del Lapis niger

Il "cippo del Lapis niger" (dal nome dell'area del Foro Romano ove fu rinvenuto nel 1899; a volte è chiamato impropriamente Lapis niger il cippo stesso) è il troncone di una colonna quadrangolare sul quale è riportato un testo frammentario in scrittura bustrofedica, anch'esso di difficile interpretazione; potrebbe trattarsi di una formula di prescrizione d'accesso ad un luogo sacro. Il manufatto si trova ancora in loco, ma ne sono state realizzate varie copie (Museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano, Antiquarium Forense, Museo della civiltà romana).

Da notare sono anche qui alcune forme che permettono di osservare le fasi arcaiche di termini presenti anche nel latino classico: es. "sakros" = "sacer".

Testo

Possibile resa in latino classico

Qui hunc lapidem rupsit violassit, is lovis sacer erit. Sordis qui faxit, asses CCC multae erunt... Regi multae exactio erti. Cum rex ducet in rem divam, quos rex ducet augures, ii iubeant suum kalatorem haec kalare. "Si quis cum iumentis veniat, ex iugo iumenta capiat, donec rex augures suum iter rite pergant". Si iumento ceciderit quid sordium alieni alvo, neque saluto, vitio fiet, si saluto, auspicio iusto liquido (fiet).

Traduzione

Chi romperà o profanerà questa pietra sarà vittima di Giove. Per chi farà lordume, la multa sarà di trecento assi... L'esazione della multa competerà al re. Quando il re li guiderà al rito, gli auguri condotti ordinino al suo banditore di bandire questi ordini: se qualcuno giunge con giumenti, prenda i giumenti dal giogo, finché re ed auguri proseguano, secondo il rito, il loro cammino. Se dal ventre di un giumento cadrà lordume e non sarà disciolto sarà colpa, se sciolto, sarà di retto auspicio sicuramente.

(interpretazione, trascrizione in latino classico, traduzione Gianotti)

Lapis Satricanus

Il lapis Satricanus ("pietra di Satrico") è un'iscrizione incisa su una pietra giallastra rinvenuta presso Satricum (oggi in località Le Ferriere di Latina) nel Latium vetus, datata tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.; oggi è al Museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano.

Testo

Carmen Saliare

Questo carme era intonato dal collegio dei Salii nel mese di marzo e di ottobre, in onore del dio della luce.

È da datare intorno al VI secolo a.C., e ci è stato tramandato per via letteraria da Varrone (De lingua Latina VII, par 26-27) e dal grammatico Quinto Terenzio Scauro (De orthographia).

Nella stessa opera Varrone ci fornisce notizie sulla nascita di questo collegio sacerdotale, sulle sue funzioni e la sua struttura.

Altre attestazioni del carmen sono rintracciabili in Festo (anche tramite Paolo Diacono) e una sua glossa, oltre a un'annotazione di Nonio.

Il carmen sarebbe stato composto in un'epoca antichissima per impedire il trafugamento di uno scudo sacro caduto dal cielo, che i Salii presero sotto la propria custodia. A tal fine fecero forgiare dal fabbro Mamurio Veturio undici scudi, e il dodicesimo di origine divina sarebbe rimasto mimetizzato tra gli altri.

I sacerdoti erano 24 distinti in 12 palatini e 12 collini, così definiti dal luogo dove avevano sede i rispettivi luoghi di culto (il Palatino ed il Quirinale). La loro carica era a vita e potevano essere rimossi solo in caso di elezione a pretori, consoli oppure flamini.

Il termine Salii è riconducibile al verbo salire (it. saltare), forse in riferimento alle danze rituali che i sacerdoti praticavano.

Nel testo è da notare soprattutto la forma tremonti: si tratta dell'unica attestazione documentata nella lingua latina di una desinenza primaria indoeuropea (-nti). In latino classico si generalizzò uniformemente l'uso delle sole desinenze secondarie (-nt).

Interessante è inoltre anche l'attestazione della forma di infinito tonase, senza rotacismo, per tonare. Da notare infine leucesie, vocativo riferito a Giove, che conserva il dittongo eu, unico esempio latino

(Gr. Lai. 7 p. 28 Keil)

Resa in latino classico

Deorum eum patrem canite,

Deorum deum supplicate.

Cum tonas, Luceri,

prae te tremunt

quot ibi te di

audierunt tonare

Traduzione

Lui, padre degli dèi, cantate;

inginocchiatevi davanti al dio degli dèi

Quando tuoni, o signore della luce,

davanti a te tremano

quanti dei nel cielo

t'udirono tonare.

Carmen Arvale

Nel nome del collegio sacerdotale dei "Fratres Arvales", che intonavano questo carme durante i loro riti, è evidente la connessione con "arva" e dunque il carattere eminentemente agrario di questo consorzio. I sacerdoti erano dodici e celebravano riti secondo formule arcaiche, particolarmente in onore della dea Dia, nel bosco sacro a questa consacrato in prossimità del Tevere verso Ostia.

I loro riti propiziatori a varie divinità tra cui Marte, aprono il problema della valutazione di questo carme invocato contro "epidemie e rovine alle quali egli reagirà come guerriero. Resta tuttavia il fatto che la società essenzialmente agraria dei Latini l'associava a riti assolutamente pacifici." (cf. Pastorino "La religione romana", Milano 1973)

II frammento di questo canto, tra i più antichi documenti della poesia religiosa latina, ci è stato conservato da un'epigrafe del 218 d.C., dunque della piena età imperiale, ma fortunatamente fedele nella trascrizione delle più antiche forme.

Cista Ficoroni

La Cista Ficoroni è un recipiente di forma cilindrica (cista) in bronzo. È così chiamata dal nome di colui che lo ritrovò nel 1738 in una tomba a Preneste. La datazione è incerta (IV o II secolo a.C.). Oggi è esposta presso il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

Da notare sono la presenza dell'originaria desinenza "os" del nominativo (Manios, Novios, Plautios) per "us"; "med" = me (accusativo) per il classico "me"; "fileai" = "filiae" (dativo), "Romai" = "Romae" (locativo).

Testo

Dindia Macolnia fileai dedit

Nouios Plautios med Romai fecid

(C.I.L., I, 561, 14, 4112)

Adattamento in latino classico

Dindia Macolnia filiae dedit,

Novius Plautius me Romae fecit

Traduzione

Dindia Macolnia (mi) donò alla figlia,

Novio Plauzio mi fece a Roma.

Lamina bronzea di Lavinio

Si tratta di un'iscrizione sinistrorsa del VI-V secolo a.C. dedicata ai Dioscuri scoperta nel 1959.

Testo

castorei. podlouqueìque qurois

Adattamento in latino classico

Castori Pollucique curis

Traduzione

Ai giovani Castore e Polluce

Coppa di Civita Castellana

L'iscrizione, di tono simposiaco, presenta elementi fonetici latini e falischi che la fanno risalire al VI-V secolo a.C.

Presumibilmente proviene dall'Umbria come indica la presenza di forme dialettali tipiche di quell'area: es: "pipafo" = "bibam"; "carefo" = "carebo", in cui si nota la presenza nella prima forma del raddoppiamento unito all'uscita in "fo" ("bo" latino); "foied" (lat. "hodie" con la "f" al posto della "h" iniziale; "cra" (lat. "cras").

Testo

Foied vino pipafo, cra carefo

Adattamento in latino classico

Hodie vinum bibam, cras carebo

Traduzione

Oggi bevo vino, domani ne farò a meno

Cippo di Spoleto

Si tratta di un cippo di pietra trovato a Spoleto nel 1876. Il testo ivi iscritto è conosciuto come Lex spoletina.

Il cippo presenta iscrizioni sulle due facce ed è da datare successivamente al 241 a.C., anno in cui la città divenne colonia latina.

Lamina di Falena

È una lamina bronzea incisa sulle due facce, rinvenuta in Etruria e da datare a un'epoca successiva al 238 a.C., probabilmente alla fine del II secolo a.C. e all'epoca di Gaio Sempronio Gracco.

Contiene una dedica di cuochi falischi; la seconda parte è in saturnio.

faccia a: Iovei Iunonei Minervai Falesce, quei in Sardinia sunt, donum dederunt. magistreis L. Latrìus K. f., C. Salv(e)na Voltai f. coiraveront.

faccia b: gonlegium quod est aciptum aetatei aged(ai) opiparum a(d) veitam quolundam festosque dies, quei soueis aastutieis opidque Volgani gondecorant sai(pi)sume comvivia loidosque, ququei huc dederu(nt i)nperatoribus summeis utei sese lubent(es be)ne iovent optantis (C.I.L., I, 2, 364)

Adattamento in latino classico

A - lovi lunoni Minervae Falisci qui in Sardinia sunt donum dederunt. Magisteri L. Latrìus Kaesonis filius, C. Salvena Voltae filius curaverunt. B - Collegium quod est acceptum aetati agendae opiparum ad vitam colendam festosque dies, qui suis astutiis opeque Vulcani condecorant saepissime convivia ludosque, coqui hoc dederunt imperatorìbus summis (dis), uti sese libentes bene iuvent optantes.

Traduzione

A - A Giove, Giunone e Minerva diedero in dono i Falisci che sono in Sardegna. Sovrintendenti furono Lucio Latrio figlio di Cesone, Gaio Salvena figlio di Volta. B - Un'associazione ben accetta per ammazzare il tempo, ben dotata per godere la vita e i giorni di festa, i cuochi che coi loro trucchi e l'aiuto di Vulcano tanto spesso onorano banchetti e giochi, quest'oggetto han dedicato ai sommi comandanti augurando che essi si compiacciano d'assisterli. (trascr., tr. Gianotti)

Iscrizioni funebri varie

Iscrizione tombale per un liberto

Tradotto:

- Al ... liberto di Lucio

- di professione buffone

- onestissimo ed ottimo liberto

- di massima fedeltà

- il padrone pose.

(tr. Gianotti)

Iscrizioni sepolcrali su lucerne (230-220 .C.?)

Le iscrizioni degli Scipioni

Scoperte nel 1614 e nel 1780 nel sepolcro degli Scipioni sulla via Appia, risalgono al III secolo a.C.; gli originali sono oggi ai Musei Vaticani.

Può valere come esempio per tutte l'epitaffio di Lucio Cornelio Scipione Barbato: posto su un'iscrizione più antica, deve naturalmente essere datato prendendo come terminus post quem la sua morte (ca. 273 a.C.).

Carmen lustrale

Detto anche "Carme del Lustrum Ambarvale"; si tratta di una preghiera a Marte, che veniva recitata dal pater familias in maggio durante il rito della purificazione dei campi, nell'ambito della festa dei Suovetaurilia. Questa festa prendeva il nome dal sacrificio di un maiale, una pecora e un toro che vi avveniva.

Il carme nei contenuti risale a un'epoca antichissima, ma nella forma linguistica in cui ci è stato tramandato si presenta molto modernizzato in senso classico, sebbene comunque alcuni termini appaiano ancora in una forma piuttosto arcaica.

Dobbiamo la sua conservazione a Catone, che lo riporta in De agri cultura, 141, 3. Lo scrittore fornisce varie notizie su questa antica pratica religiosa di Roma, particolarmente legata alle origini agricole della sua società. Marte appare infatti anche qui, come nel "Carmen Arvale", invocato non come dio della guerra ma come benefica divinità dell'agricoltura.

Bronzo di Lascuta

Il Bronzo di Lascuta (o Decretum Hastense) è una lastra di bronzo provvista di un anello laterale, che misura 22,4 x 14 x 0,2 cm, e contiene il riassunto di un decreto pretoriano in latino. Fu trovata nel 1866 o nel 1867 a 6 km dall'attuale città di Alcalá de los Gazules, provincia di Cadice, all'interno dell'antica Bética. La si fa datare all'anno 189 a.C., e quindi sarebbe il più antico documento latino arcaico ritrovato in Spagna.

Carmen Priami

Il Carmen Priami è un'opera anonima di cui si conserva un unico verso saturnio, che denota una lingua arcaica. La traduzione è controversa.

Iscrizione di Protogene

L'iscrizione di Protogene è un'epigrafe latina sicuramente in forma metrica, in cinque esametri irregolari (o, secondo Bruno Gentili, in 5 versi saturni). La datazione comunemente accettata è quella proposta da Bücheler al tempo di Ennio, o a un'epoca di poco successiva (III-II secolo a.C.) anche se, per alcuni arcaismi caratteristici, come heicei e soueis, è stata proposta da Bruno Gentili una datazione anteriore.

L'iscrizione è un epitaffio dedicato a Protogenes, un greco di condizione servile, ricordato per la sua bravura come mimo.

Note

Bibliografia

- Giulia Biffis, Per un catalogo di iscrizioni latine arcaiche, Università degli studi di Padova, 2003-04. URL consultato il 14-2-2024.

Voci correlate

- Corpus Inscriptionum Latinarum

Collegamenti esterni

- Latinae - Bibliotheca Maximiliana, su latinae.altervista.org. URL consultato il 9 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2016).

- Decretum Hastense